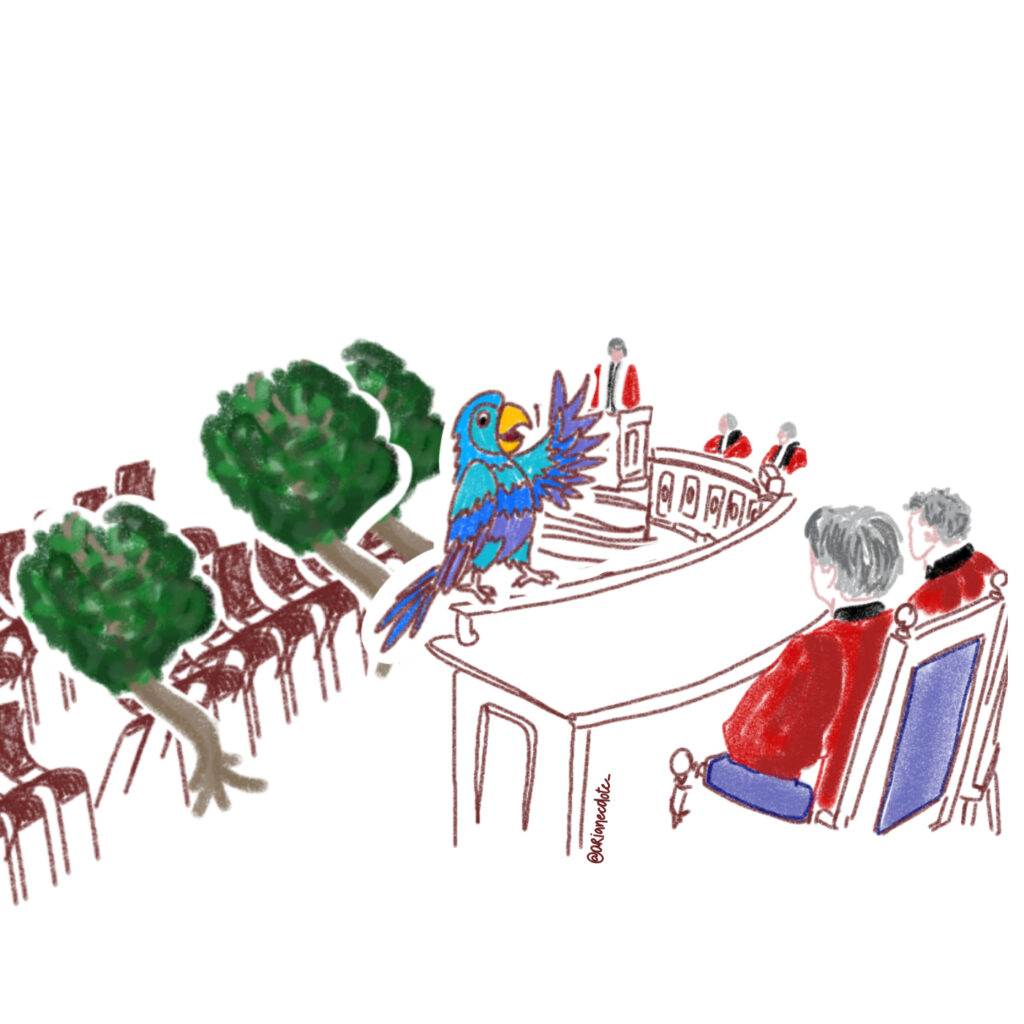

L’arrêt du chantier de l’A69 par le tribunal administratif de Toulouse marque un tournant symbolique dans une tendance de fond : les causes environnementales investissent les tribunaux. Face à la dégradation des écosystèmes, à la disparition d’espèces et sous la pression croissante des organismes et des citoyens, au travers d’un nouvel activisme, la justice est contrainte d’intégrer de nouvelles formes juridiques.

Cela fait environ sept ans que le mouvement Fridays for Future a été lancé par l’activiste Greta Thunberg, se traduisant par des grèves scolaires pour le climat. Le mouvement devient un nouveau moyen d’exercer une pression sur les décideurs politiques afin qu’ils luttent contre le réchauffement climatique. L’action a donné une importante visibilité au sujet de l’urgence climatique en mobilisant par la suite massivement les jeunes générations du monde entier. Ainsi, la cause climatique est entrée au cœur de l’agenda politique mondial. Le mouvement a inspiré et légitimé l’idée que les gouvernements ont des obligations légales de protection de l’environnement. Il continue de soutenir des actions qui sont parfois conduites en justice en s’appuyant sur la mobilisation sociale des jeunes en vertu de la justice climatique – désignant les approches morales, éthiques et judiciaires, ainsi que l’égalité face au dérèglement climatique.

Mutation du système judiciaire

Longtemps centré sur la protection de l’environnement contre des pollutions locales, le droit environnemental connaît une transformation rapide et s’étend au domaine de la défense des droits humains fondamentaux. En 2022, l’ONU reconnaît ce droit comme un droit à un environnement sain, propre et durable : les actions climatiques se trouvent alors d’autant plus légitimes. Les juridictions, notamment la Cour européenne de justice, ont, sous différentes formes, commencé à accorder une plus grande importance aux orientations internationales en matière de protection de l’environnement. ; États et entreprises peuvent être tenus pour responsables de leurs manquements climatiques. Passant du politique au juridique, la lutte contre le changement climatique prend une tout autre tournure. Dans ce contexte, la notion d’écocide – la destruction massive et durable des écosystèmes – émerge dans le débat politique français visant ou non son inscription dans le droit pénal. Actuellement jugées comme un délit, des initiatives cherchent à faire reconnaître cette notion à l’échelle internationale comme un crime contre la paix.

Des contraintes politiques

Bien que les avancées soient significatives pour la reconnaissance de la justice environnementale, avec une multiplication des poursuites contre les pollueurs, de nombreux obstacles entravent son plein fonctionnement. L’un des plus significatifs est celui de trouver les preuves reliant directement une entité comme un État ou une entreprise avec des dommages liés au climat – émissions de gaz à effet de serre et pollutions des nappes entre autres. Les trouver prend du temps pour amasser les évidences scientifiques demandées par les tribunaux. D’autre part, les avancées juridiques ne sont pas les mêmes de façon globale et les entités délabrant l’environnement ne sont pas toutes sanctionnées. La création d’un « crime écocide » auprès de la Cour pénale internationale serait une grande avancée, mais elle se heurte à des résistances politiques, notamment de la part des pays dont l’économie repose grandement sur les énergies fossiles.

Le droit environnemental est au cœur des débats : dépendant des actions politiques, le retour au pouvoir de Donald Trump le remet considérablement en question, l’activisme et les institutions juridiques ont encore du pain sur la planche pour que la question environnementale soit véritablement prise au sérieux.

Henri Humbert