Si l’on entend parler de la COP sur le climat, celles sur la biodiversité et la désertification sont moins abordées dans les médias. Le contexte géopolitique fait d’autant plus d’ombre à ces issues écologiques mises en arrière-plan. Mais la COP16 sur la désertification cette année a su se démarquer.

Il s’agit plus précisément de la CNULCD c’est-à-dire de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification. Cette année, elle a eu lieu du 2 au 13 décembre à Ryad en Arabie Saoudite. C’est la première fois qu’elle se tient dans une région directement impactée par la désertification et la sécheresse. La convention a aussi fêté ses 30 ans, l’occasion d’être plus large que jamais en réunissant près de 200 pays, plus de 20 000 personnes dont 3 500 issues de la société civile. La participation du secteur des entreprises a aussi été plus forte que d’habitude.

Si le réchauffement climatique n’est nouveau pour personne, on peut néanmoins noter, en ce qui concerne le sujet traité par la conférence, qu’actuellement 40

Les résultats, comme pour à peu près toutes les COP, semblent mitigés. Il n’y a qu’à consulter les titres de presse sur celles-ci, entre autres le Monde qui parle de ?« sentiments mitigés ?» sur la COP 28, et un article de la Sorbonne interrogeant le physicien Davide Faranda qui introduit la COP 27 comme ?« un bilan en demi-teinte ». Le groupe des pays africains avait demandé l’instauration d’un accord contraignant lié à la sécheresse allié à des fonds, mais le groupe des pays occidentaux et des pays d’Amérique Latine a refusé. Les négociations n’ont pas pu être lancées.

Néanmoins, la convention se démarque par quelques mesures prometteuses.

Objectifs financiers

La convention estime qu’au moins 2 600 milliards de dollars d’investissements sont nécessaires d’ici 2030 pour restaurer plus d’un milliard d’hectares de terres dégradées et renforcer la résilience face à la sécheresse. Cela représente un investissement quotidien de un milliard de dollars d’ici 2030 pour atteindre les objectifs mondiaux de restauration des terres et lutter contre la désertification et la sécheresse. Un investissement conséquent mais déjà avancé par l’annonce de nouveaux engagements.

Le Partenariat mondial pour la résilience à la sécheresse de Riyad a notamment attiré 12,15 milliards de dollars de promesses d’engagements pour soutenir 80 des pays les plus vulnérables du monde dans la construction de leur résilience à la sécheresse.

L’analyse scientifique alarmante

Un rapport scientifique (Stepping back from the precipice: Transforming land management to stay within planetary boundaries) a réitéré que l’agriculture est responsable de 23

Et, selon les rapports World Drought Atlas et Economics of Drought Resilience, les sécheresses affectent la vie de 1,8 milliard de personnes dans le monde. Ils rapportent aussi un coût estimé de 300 milliards de dollars par an causé par ces sécheresses, menaçant des secteurs économiques clés tels que l’agriculture, l’énergie et l’eau.

La convention conseille alors des méthodes telles que l’agroécologie. Mais ce thème n’a pas convaincu Tanguy Martin, chargé de plaidoyer de l’ONG Terre de liens. Il affirme : « à Riyad les pays riches comme la France ont dit qu’il fallait développer l’agroécologie, mais dans l’Hexagone le compte n’y est absolument pas, avec la déclinaison actuelle de la PAC (Politique Agricole Commune) et la mise en suspens du projet de loi d’orientation agricole pour cause de crise politique ».

De nouveaux acteurs

Aujourd’hui le secteur privé ne contribue qu’à 6

Alors que les potentiels investisseurs grandissent, la parole des victimes directes de la désertification est davantage écoutée.

Une décision, dite comme historique par les organisateurs, est la création d’un caucus (réunion à huis clos de membres élus) pour les peuples autochtones et d’un autre pour les communautés locales. L’objectif est de garantir leur écoute. Cette initiative est notée par l’association Adéquations qui souligne aussi la mention faite à la nécessité « d’accorder une attention particulière à toutes les formes de discrimination subies par les femmes et les filles lors de la conception et de la mise en œuvre de politiques (…) liées à la dégradation des terres à la sécheresse ».

Dans la continuité, pour être davantage à l’écoute, le Youth Engagement Strategy and Action Plan cherche à donner un rôle proéminent à la jeunesse. Il consiste en effet à apporter un soutien technique et financier aux initiatives dirigées par des jeunes.

En conclusion, la COP16 est le lieu de beaucoup d’engagements sociaux et de promesses d’actions pour remédier à la désertification. Mais aucun accord n’a été conclu contrairement au désir du groupe des pays d’Afrique. Alors constatons-nous un simple repoussoir de problèmes comme on le reproche à de nombreuses COP ? Disons que s’il s’agit d’un problème complexe à l’échelle internationale qui doit être envisagé à long terme, les avancées de cette année ont le mérite d’être présentes et assez prometteuses.

Solveig Ambec

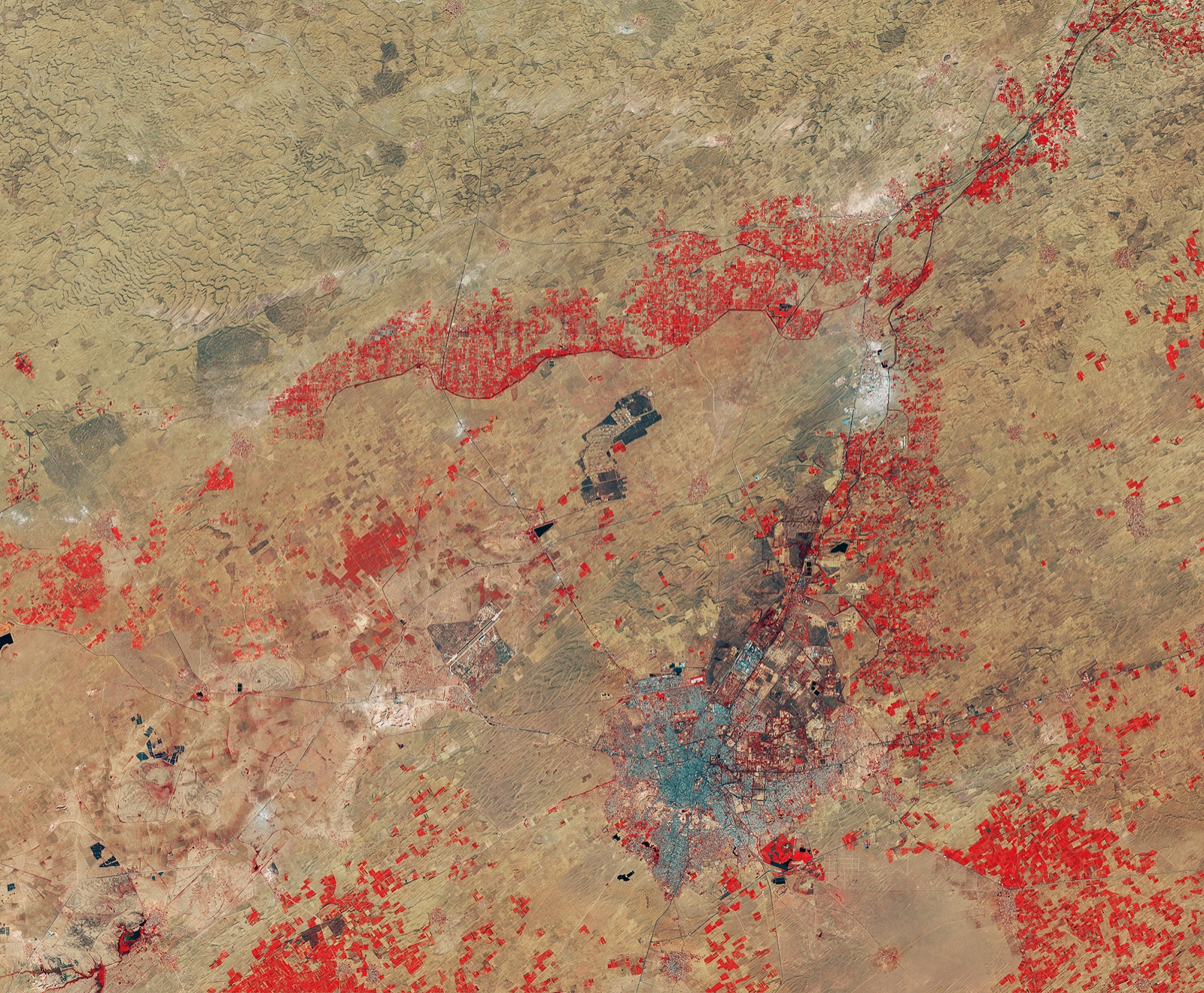

Crédits photographiques : European Space Agency, Thar Desert, India, Flickr, https://www.flickr.com/photos/37472264@N04/35171443222.

Source :

Carenews info « COP 16 désertification: entre frustration et espoir, les ONG environnementales réagissent”, https://www.carenews.com/carenews-info/news/cop-16-desertification-entre-frustration-et-espoir-les-ong-environnementales.